Citizen Science, auch Bürgerwissenschaft genannt, lebt von der Interaktion zwischen Bürger*innen und Forschenden. Das Kooperationsinteresse nimmt stetig zu. Bekannt sind Projekte im Umweltbereich vom Vogelzählen bis zur Bienenbeobachtung.

Seit Dezember 2021 kooperiert nun das MPI für Innovation und Wettbewerb mit dem Verein für Computergenealogie (CompGen) in einem Datenprojekt, bei dem die „Jahresverzeichnisse der an den Deutschen Universitäten und Hochschulen erschienenen Schriften“ erfasst werden. Die Verzeichnisse, die zwischen 1885 und 1987 zunächst von der Königlichen Bibliothek Berlin und später von der Deutschen Bücherei in Leipzig herausgegeben wurden und 103 Jahrgänge umfassen, listen hauptsächlich Dissertationen und Habilitationsschriften auf, die an deutschen Universitäten und Hochschulen entstanden sind. Danach wurden die Verzeichnisse in dieser Form eingestellt. Eine digitale Fortsetzung scheiterte.

Für die Bürger*innen, die Genealogie oder Familienforschung betreiben, sind die Listen, die teils reiche biographische Angaben enthalten, interessant, weil sie hoffen, auf Vorfahren, Träger*innen gleichen Namens oder Personen aus ihrem Ort oder ihrer Region zu treffen. So berichtet die am Projekt mitarbeitende Birgit Casper zu ihrer Motivation bei der Datenerfassung: „Ich kenne in meiner Familie zwei Ärzte. Von einem, geb. 1891, weiß ich ziemlich genau, wo er studiert hat und dass er 1920 seine Dissertation ‚Über Vergiftungsfälle mit amerikanischem Wurmsamenöl‘ an der medizinischen Fakultät in Rostock abgegeben hat. Vom anderen, geb. 1892, weiß ich nur, wo er ab 1924 als Arzt praktiziert hat. Ich weiß weder, wo er studiert hat, noch wann und über welches Thema er promoviert hat. Da warte ich auf den entsprechenden Band.“

Für die Wissenschaft sind die Listen spannend, da sie eine vollständige Übersicht über Forschende geben, die seit 1885 an deutschen Hochschulen ausgebildet wurden und teils international bedeutend waren. Da deutsche Hochschulen um die Jahrhundertwende in nahezu allen Disziplinen international führend waren, verspricht das Projekt besonders interessante Einblicke: Wir finden die Dissertationen zahlreicher späterer Nobelpreisträger*innen, wie von Walther Nernst, der 1920 den Nobelpreis für Chemie erhielt und im Direktorium des Kaiser-Wilhelm-Instituts (KWI) für Physik war, sowie Werner Heisenberg, dem späteren Namensgeber des nachfolgenden MPI für Physik, und zudem mit Maria Goeppert-Mayer, die 1963 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde, die erste deutsche Nobelpreisträgerin.

Auch der erste reguläre Doktortitel für eine Frau wird sich in den Listen finden. Tatsächlich sind Frauen zunächst stark unterrepräsentiert. Nur wenige durften vor 1900 promovieren und dies nur mit Sondergenehmigung. Erst zwischen 1901 und 1908 ließen die deutschen Staaten Frauen sukzessive an ihren Hochschulen zu. Das Recht zur Promotion jedoch vergaben die Fakultäten selbst. Eine systematische Erfassung aller Dissertationen wird somit eine vollständige Übersicht generieren, ab wann spätestens Frauen an welchen Hochschulen und Fakultäten promovieren durften. Das Recht zur Habilitation – der Weg zur Professur – wurde ihnen übrigens noch später gegeben: Auch hier können die Listen helfen, Licht ins Dunkel zu bringen.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Laien im Projekt?

Um Freiwillige zu finden, die an dem Projekt mitarbeiten wollen, publiziert CompGen auf Twitter und im Blog auf der Compgen-Website Aufrufe und Updates. Auf einer speziellen Wiki-Seite zum Projekt können die Freiwilligen sich registrieren, über die Editionsrichtlinien informieren und direkt mit der Datenbearbeitung beginnen.

Michael E. Rose, Senior Research Fellow am MPI für Innovation und Wettbewerb, der das Projekt leitet und im Bereich „Science of Science“, also Forschung über Wissenschaft an sich, tätig ist, scannt die Verzeichnisse sukzessive.

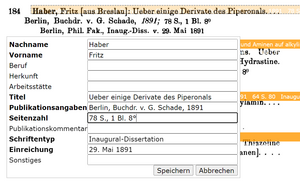

Dann werden die Listen mit einem Texterkennungsprogramm erfasst und grob segmentiert: Was sind Vorname, Nachname, Titel der Dissertation, das Datum der Verteidigung, weitere Angaben? Die Freiwilligen aus der Ahnenforschung nutzen die vom Verein bereitgestellte Infrastruktur (Eingabemaske und Datenspeicher), um die Einträge Korrektur zu lesen und händisch zu ergänzen. Die erfassten Datensätze stehen sofort für eine Suchabfrage bereit. Bisher wurden sieben Jahrgänge bearbeitet. Nach Abschluss des Projekts werden die Listen, die mit Verknüpfungen, etwa zur Deutschen Nationalbibliothek, zu Wikipedia und Scopus, einer multidisziplinären Abstract- und Zitationsdatenbank für Forschungsliteratur, versehen sind, öffentlich als Forschungsdaten verfügbar sein.

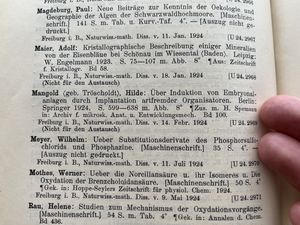

Eine der bekanntesten bisher erfassten Persönlichkeiten ist Fritz Haber, der als Gründungsdirektor 22 Jahre lang das KWI für Physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlin leitete, das heute nach ihm benannt ist. Seine Dissertation „Ueber einige Derivate des Piperonals“, einen fungiziden Duftstoff, findet sich im VI. Jahrgang (1890/91). Fritz Haber erhielt den Nobelpreis 1919, nachträglich für das Jahr 1918, für seine Forschung zur katalytischen Synthese von Ammoniak – also in einem anderen Forschungsbereich als seine Dissertation.

Max von Laue hingegen, der 1903 bei Max Planck „Über die Interferenzerscheinungen an planparallelen Platten“ promovierte, verfolgte die mit der Dissertation begonnene Forschung weiter – bis zum Nobelpreis, der ihm 1914 für seine Arbeit über Röntgenstrahlinterferenzen zuerkannt wurde.

Jedoch nicht allen Promovierenden konnte die verdiente Anerkennung zuteilwerden. Die Forschung von Hilde Mangold im Bereich der Embryologie führte 1935 zu einem Nobelpreis für ihren Doktorvater Hans Spemann, der während des Ersten Weltkriegs Direktor am KWI für Biologie in Berlin-Dahlem war. Mangold selbst kam kurz nach Verteidigung ihrer Dissertation 1924 bei einem Brand ums Leben. Immerhin wird die prämierte Entdeckung, der Spemann-Organisator, gelegentlich auch Spemann-Mangold-Organisator genannt.

Die im Projekt digitalisierten Daten ermöglichen aufgrund ihrer Detailtiefe und Vollständigkeit zahlreiche spannende Forschungsfragen. Können wir an juristischen Dissertationen Probleme einer Epoche ablesen? Wie ändern sich Demographie und soziale Herkunft von Promovierenden im Laufe der Zeit und an den einzelnen Universitäten? Wer waren die Frauen, die als Pionierinnen einen Doktortitel errangen? Wie ist der Zusammenhang von Dissertationen und Patentaktivität?

Doch zuvor muss der Datensatz fertig gestellt werden und dafür wird noch jede Hand und jedes Augenpaar gebraucht. Mehr Informationen unter https://wiki.genealogy.net/Hochschulschriften.